Livret d'accompagnement

pour la série en 12 épisodes

(à destination des conseiller·es pénitentiaires

d'insertion et de probation, référent·e·s égalité, animateurices...)

Mise à jour 19/09/25

Séance introductive

Présentation

Travail, procréation, famille, genre, violences sexistes et sexuelles, conquête après conquête, génération après génération, le féminisme transforme la société, mais change-t-il les hommes ?

Jusqu'à présent, ils n'ont été que les spectateurs de cette révolution faite par les femmes. Ils en ont éprouvé les effets, sans y participer, souvent en la rejetant. Mais depuis #metoo, depuis que les féministes ont repris le combat contre l'appropriation du corps des femmes, les hommes sont placés face à leurs responsabilités. Ils doivent comprendre qu'ils ont un rôle à jouer pour mettre un terme aux discriminations sociales et aux violences sexuelles.

Cette série interroge une trentaine de personnes (une majorité d'hommes cis, un homme trans et deux femmes trans ayant effectué leur transition assez tardivement) âgées de 18 à 95 ans pour observer ce que les luttes et les conquêtes féministes ont produit chez les hommes. Prennent-ils conscience de leur position dominante et de leurs privilèges ? Ont-ils modifié leurs comportements, leurs habitudes, leur conception du monde ? Sont-ils prêts à le faire ?

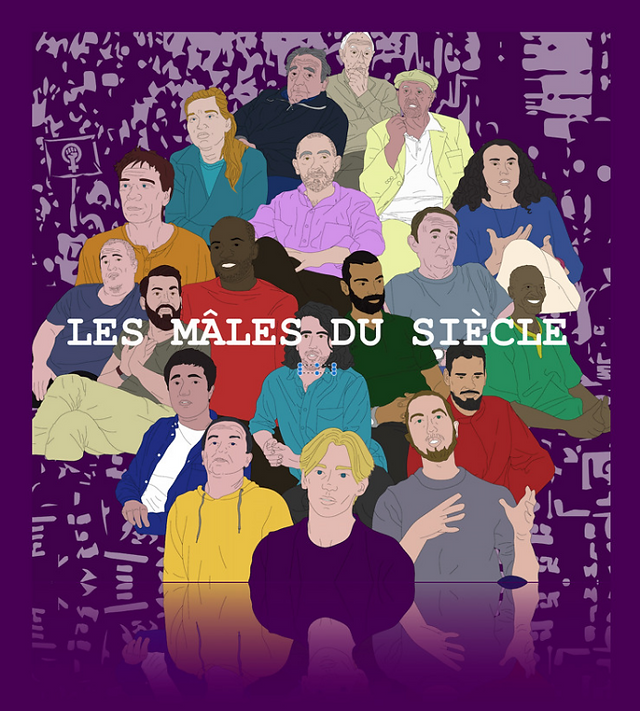

Autour de la bande annonce (visible ici) et de l'affiche

- Que comprenez-vous du titre ?

Le mot "mâles" insiste sur la masculinité des hommes, le mot "siècle" renvoie à l'idée de générations successives.

- Le mot "mâles" est-il négatif selon vous ? Pourquoi ?

- Comment comprenez-vous le sous-titre ? ("Ce que le féminisme a fait aux hommes, ou pas")

- À quoi le mot "féminisme" vous fait-il penser ?

- L’affiche colorée présente une grande diversité d'hommes, à votre avis pourquoi ? Quelle est l'idée derrière cette variété des participants ?

Il s'agit de présenter un échantillon le plus représentatif possible de la population masculine afin de donner à entendre des hommes de tous les milieux sociaux, de toutes les origiens géographiques et de tous les âges.

Après le visionnage de la bande-annonce

- Qu'est-ce qu'un documentaire ? (https://fr.wikipedia.org/wiki/Documentaire)

- Pourquoi ce carton « Avertissement » avant chaque épisode ?

Il s’agit d’un Trigger warning, c'est-à-dire une alerte destinée à prévenir les spectateurs/trices que certains sujets difficiles vont être abordés. Cela permet aux personnes concernées

par ces sujets de s'abstenir de regarder le film si elles le souhaitent pour ne pas réveiller leur souffrance.

- Le réalisateur a illustré/chapitré son film avec des textes d'autrices et philosophes féministes, pourquoi selon vous ?

Ces textes permettent une introduction au thème dont il sera question ensuite en présentant le point de vue féministe sur ce sujet. Par ailleurs, le fait de voir une femme dire un texte féministe permet de montrer que ce sont les femmes qui ont pensé leur propre libération.

Pourquoi apparaissent-elles avec les épaules nues ?

Au cinéma, à la télévision, dans la publicité, les femmes apparaissent souvent dévêtues, elles sont figurées en tant que corps-objets. La série s'adressant surtout aux hommes, le réalisateur a eu envie de les montrer ici comme des corps-sujets, c'est-à-dire aussi des corps qui pensent.

- Pourquoi le nom et prénom des participants n’apparaissent-ils pas à l’image ?

Pour ne pas influencer le spectateur avec des détails biographiques qui pourraient induire des préjugés et lui permettre de « mieux écouter ». Le fait que les participants soient en partie anonymisés a par ailleurs compté dans leur décision d’accepter de passer devant la caméra.

Autour de la mise en scène

- Le cadre est assez large, de façon à voir le corps et les mains, et la caméra est fixe. Pourquoi selon vous le réalisateur a-t-il choisi de filmer ainsi les participants ?

- Ces hommes vous paraissent-ils sincères ? Leurs silences ou leurs malaises nous racontent-ils aussi quelque chose ? Ces témoignages auraient-ils le même sens s'ils avaient été seulement sonores (dans un podcast par exemple) ?

- Pourquoi selon vous le réalisateur parle de son film comme « un film-miroir qui permet à chacun·e de se situer sur le féministomètre » ?

Le féministomètre est une invention de Laurent Metterie inspirée par le violentomètre. C'est une échelle des comportements du plus viriliste au plus féministe)

Au travail, à la maison, en famille

Les textes féministes

Emma Goldmann (militante féministe et anarchiste d'origine russe ayant lutté aux États-Unis des années 1890 à 1919, d'où elle fut expulsée vers l'URSS). Émission radio à découvrir par ici.

"Et du côté de la grande masse des travailleuses : quelle indépendance ont-elles réellement gagnée, si elles troquent leurs vies étriquées et serviles de femme au foyer contre la vie étriquée et servile de travailleuse à l’usine, à l’atelier, au grand magasin ou au bureau ? Sans compter qu’après une dure journée de travail, pèse encore sur leurs épaules la lourde charge de s’occuper de leur « cher intérieur » pourtant si froid, si morne, si désordonné et si peu accueillant. Quelle glorieuse indépendance en effet !"

Extrait de La tragédie de l’émancipation féminine (1906)

Ce texte met en lumière, très tôt dans l'histoire, ce que sera la condition des femmes au XXe siècle. Si elles accèdent massivement au monde du travail (le taux d'activité féminine dépasse les 50% à partir des années 1970 pour atteindre 68% aujourd'hui, contre 74% pour les hommes), si elles conquièrent peu à peu tous les métiers et tous les échelons, elles doivent néanmoins continuer d'assumer l'essentiel des taches domestiques (thème de la double journée de travail).

Annie Leclerc (écrivaine et militante féministe des années 1970 qui a défendu l'idée qu'une femme devait être valorisée pour ce qu'elle accomplissait dans sa vie familiale (tâches ménagères et maternité), une position "différentialiste" qui l'a marginalisée au sein du féminisme)

"Si quelque chose est dénué de toute valeur, c’est bien l’ensemble des travaux domestiques, je veux dire de ceux qui s’effectuent dans la maison. Ils sont si bien dépréciés, ces travaux, que le domestique est celui qui est à la solde de, pour servir, lécher les bottes, flatter. Ils sont si bien dépréciés qu’ils ne comptent même plus comme travaux, qu’ils ne comptent plus du tout, au point que les femmes ne seraient faire valoir qu’elles travaillent aussi à l’extérieur de la maison pour demander simplement à l’homme le partage de ces tâches. Une femme fait le ménage, lave le linge, comme elle fait pipi, assise, c’est comme ça."

Extrait de Parole de femme (1974)

De quoi parle-t-on ?

Depuis l'Antiquité grecque (sans doute bien avant, mais c'est Aristote qui l'a théorisé), les femmes sont définies par leurs fonctions sexuelle et maternelle. Elles sont considérées comme devant d’abord et avant tout être utiles et agréables aux hommes : les séduire, porter leurs enfants, s’occuper de leur foyer, les nourrir et prendre soin d'eux, ranger et nettoyer leur maison.

Ce partage entre un domaine privé-domestique-féminin et un domaine public-social-masculin définit aussi une hiérarchie, les activités masculines étant considérées comme supérieures aux activités féminines. De cela il découle que le pouvoir des hommes sur les femmes est pensé comme une évidence naturelle qui ne se discute pas.

Cette hiérarchie genrée du monde, c'est le système patriarcal tel qu'il a traversé toute l'histoire jusqu'à nous, survivant au grand tournant de la modernité politique (la démocratie s'est construite sans les femmes) et survivant même aux conquêtes féministes des première (1848-1930) et deuxième (1970-1980) vagues.

En effet, ce n’est pas parce que les femmes travaillent désormais presque autant que les hommes que les charges domestiques se sont allégées pour elles, bien au contraire. Encore aujourd’hui, elles assument l’essentiel du travail ménager et parental. Cette gestion inégalitaire de la vie familiale au sein du couple implique que les femmes subissent une charge mentale importante.

Femmes et hommes restent ainsi enfermés dans des stéréotypes de genre qui leur imposent d’obéir à des rôles prédéterminés qui attendent des femmes qu’elles se dévouent à leur famille et restent « à l’intérieur », quand les hommes sont encouragés à travailler et jouissent de la liberté d’explorer le monde « extérieur ».

Quelques notions-clés

Division genrée du travail : aux femmes la procréation, le soin aux enfants et la soumission au chef de famille, aux hommes la création, le travail et l’autorité familiale, cette division est aussi une hiérarchie et implique que les femmes acceptent d'assumer l'essentiel des tâches domestiques, en plus de leur activité professionnelle, comme si c'était dans leur "nature".

Charge mentale : la notion renvoie à l’effort quotidien que font les femmes pour gérer, organiser et anticiper les besoins de tous les membres de la famille. Ce sont elles qui « pensent à… » : prendre rdv chez le pédiatre, payer la cantine scolaire, racheter de la lessive, inscrire aux activités extra-scolaires, rappeler à leur partenaire de faire une course, acheter les cadeaux pour la belle-famille, réserver des billets de train, etc. Sans parler de tout ce qu'elles font pour souscrire aux injonctions esthétiques et plaire aux hommes (le temps que passe une femme à se préparer avant un rdv amoureux est bien plus long et onéreux que ce que fait un homme dans le même cas).

Stéréotypes de genre : ensemble de représentations et de préjugés imposant aux femmes et aux hommes de correspondre à des valeurs et à des comportements soi-disant féminins ou masculins. On attend d’elles qu’elles soient calmes, douces, attentives aux autres, on attend d’eux qu’ils soient énergiques, courageux, doué de l’esprit de compétition. On trouve normal qu’elles pleurent, qu’elles aient peur, qu’elles soient maladroites. On trouve normal qu’ils se mettent en colère, qu’ils se battent, qu’ils aient de moins bons résultats scolaires.

Quelques chiffres

- 68 % des femmes consacrent du temps à la cuisine et/ou au ménage tous les jours, contre seulement 43 % des hommes (Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, 2022).

- 41 % des femmes et 48 % des hommes déclarent partager les tâches ménagères de façon égale au sein de leur couple. 60 % des hommes et 50 % des femmes partagent de manière égale les tâches liées aux enfants. (baromètre d’opinion du ministère des Solidarités, 2020-2022)

- Les femmes prennent bien plus souvent en charge les tâches les plus dévalorisées et astreignantes (ménage, lessive), et les hommes celles qui sont davantage mises en valeur et visibles (cuisine, accompagnement des enfants à l'école).

- 60% des enfants âgés de 8 à 16 ans font le constat que c’est leur mère qui fait le plus de choses à la maison (étude Ipsos 2018).

- À l’âge de 10 ans, les filles sont plus impliquées que les garçons pour la majorité des tâches domestiques. Si mettre ou débarrasser la table est réalisé autant par les garçons que les filles, ces dernières sont plus nombreuses à ranger leur chambre, aider pour le linge et la cuisine, et accomplissent ces travaux plus souvent (Ined, 2024).

Citations extraites du film à commenter ensemble

« J’ai grandi dans un milieu où c'était la femme qui s'occupait de la tâche ménagère et le garçon qui allait travailler et qui allait ramener à manger (...) On me l'a pas appris quand j'étais petit. »

« Je pense que je suis vraiment là-dessus l'héritier de mon père et j'ai beau lutter contre ce travers, même si je fais de temps en temps les courses, je ne peux pas dire que…. Non je ne fais rien de particulier. »

« Parce que pour moi c’est pas un travail que d'être à la maison même si c'est du travail que de tenir une maison… Pour moi c’est plus un agrément, c’est agréable. »

"Je trouve que quand on est un homme, on doit être forcément en position d'homme fort, de tenir tout ça, alors que non, pour moi c'est pas ça... On attend de l'homme qu'il vienne faire le gardien, le protecteur, alors que pour moi, c'est pas propre à l'homme".

Questions pour travailler en groupe

La vie domestique et familiale :

- Avez-vous le sentiment que votre compagne accomplissait davantage de tâches ménagères que vous ? Est-ce que c'était un motif de dispute entre vous ?

- Quels étaient vos arguments pour justifier le fait que vous en faisiez moins qu'elle ?

- Pourquoi selon vous les hommes s'impliquent moins dans la vie domestique ?

(Ce ne peut être parce qu'ils travaillent, les femmes étant désormais aussi actives qu'eux. Il s'agit de la reproduction des rôles genrés qui assignent les femmes à la sphère privée.)

- Que faudrait-il faire pour en finir avec ce partage inégalitaire ?

(Enjeu d'une éducation non genrée des filles et des garçons, importance du modèle paternel)

- Doit-on dire que les hommes aident leurs mères/femmes ? Ou plutôt qu'ils assument, comme elles, les obligations liées à une vie de famille (ménage, courses, lessives, soin aux enfants) ?

- Comment pourrait-on faire pour que les hommes participent davantage aux tâches domestiques et parentales ?

Les stéréotypes de genre :

- On dit généralement des femmes qu’elles sont…

(faibles, peureuses, douces, bavardes, timides, gentilles, jolies, sages, etc.)

- On dit généralement des hommes qu’ils sont…

(forts, courageux, brutaux, silencieux, durs, violents, etc.)

- Que font les femmes très souvent ?

(elles pleurent, elle bavardent, elles se plaignent, etc.)

- Et les hommes ?

(ils crient, ils se taisent, ils frappent, etc.)

- Est-ce que c’est normal pour un garçon de pleurer ? Pourquoi les hommes ne parlent-ils pas de leurs sentiments et de leurs émotions ? Pourquoi les femmes le font-elles plus facilement ?

Le sexisme ordinaire

Le texte féministe

Iris Marion Young (philosophe américaine qui a montré comment l'éducation des filles les empêchait de développer des compétences physiques et les limitait dans leur exploration de l'espace, et donc du monde)

"La fille apprend, de manière active, à se limiter dans ses propres mouvements. On lui dit qu’elle doit se protéger contre les risques physiques, qu’elle ne doit pas se salir, qu’elle ne doit pas déchirer ses vêtements et que les objets qu’elle convoite sont dangereux pour elle. Elle développe ainsi une timidité corporelle qui augmente au fur et à mesure qu’elle grandit.

Des études ont montré que les jeunes enfants des deux sexes soutiennent fermement que les filles ont plus de chances de se faire mal que les garçons et donc qu’il est préférable qu’elles ne s’éloignent pas trop de la maison, tandis que les garçons peuvent vagabonder et explorer le monde. Plus une fille assume sa situation comme féminine, plus elle se considère fragile et immobile, et plus elle met en œuvre sa propre inhibition."

Extrait de Lancer comme une fille (1980)

La façon dont les filles et les garçons mobilisent leur corps est différente : d'un côté, la retenue, l'immobilité, l'hésitation, de l'autre l'élan, le mouvement, l'audace. Il suffit de regarder comment s'organise une cour de récréation à l'école, avec les garçons jouant au foot au milieu, et les filles à l'élastique sur les côtés.

De quoi parle-t-on ?

Sept hommes sur dix trouvent qu’on généralise en considérant que « tous les hommes sont sexistes ». Il faut leur répondre que le sexisme est systémique, c’est-à-dire que tous les garçons sont élevés dans un environnement qui diffusent des représentations sexistes fondées sur le postulat que les hommes seraient supérieurs aux femmes et que celles-ci seraient des corps « à disposition ».

Le sexisme se manifeste dans l’immense majorité des cas de façon ordinaire et quotidienne. C’est un père de famille qui ne se lève pas du repas, c’est un frère qui fanfaronne devant sa sœur en affirmant courir plus vite qu’elle, c’est deux copains qui se moquent d’un troisième qui n’aime pas jouer au foot et préfère les « jeux de fille », c’est un·e enseignant·te qui donne plus la parole aux garçons, etc. Or, le sexisme constitue le terreau de toutes les discriminations et de toutes les violences de genre. En repérer les manifestations et lutter pour les déconstruire, c’est travailler à faire disparaître l’arrière-plan problématique des inégalités entre femmes et hommes.

Quelques notions-clés

- Continuum des violences sexistes et sexuelles : la notion pose que de la blague sur le physique à l’agression sexuelle, il n’y a qu’une différence de degré, pas de nature. Dans tous les cas, il s’agit de sexisme, soit des paroles ou des comportements inappropriés, discriminatoires ou violents, qui sont adressés à des personnes en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur sexualité (ce qui implique que le sexisme ne vise pas les seules femmes, mais toutes les personnes jugées non-conformes au regard de leur identité genrée ou de leur orientation sexuelle).

Le rapport du Haut Conseil à l’Égalité de 2024 nous apprend que si les hommes reconnaissent volontiers que le sexisme est un phénomène massif (92% des Français·es pensent que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même façon dans la société), ils ne sont pour autant pas prêts à admettre que leurs comportements puissent être problématiques : 33% des femmes déclarent avoir eu une relation sexuelle suite à l’insistance de leur partenaire, 12% seulement des hommes disent qu’ils ont déjà insisté pour avoir un rapport alors que l’autre n’en avait pas envie.Il y a, de façon générale, un grand fossé entre ce qu’éprouvent les femmes quotidiennement relativement à la façon dont leur corps est objectivé (corps-objet), et ce que pensent les hommes de leurs propres comportements qu’ils ne jugent jamais comme étant sexistes.

Les propos sexistes ne sont pas des blagues, ils constituent une violence et sont punis par la loi : injure sexiste non-publique 1 500 euros d’amende (art. R625-8-1 du Code pénal), injure publique 12 000 euros (art. 33, loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), injure sexiste publique 1 an de prison et 45 000 euros d’amende (idem).

Les « incubateurs du sexisme » sont la famille, l’école et les contenus numériques qui propagent une véritable « éducation au sexisme ». Celle-ci diffuse et cultive les stéréotypes de genre qui enferment les filles et les garçons dans des rôles et comportements soit féminins (empathie, douceur et docilité) soit masculins (force, compétition, mépris pour le féminin).

Harcèlement et violences

Le harcèlement sexuel est « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur ou au profit d’un tiers » (Code pénal, art. 222-33).Le harcèlement sexuel est un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, des peines augmentées à 3 ans et 45 000 euros lorsque les faits sont commis « par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions », sur un mineur de moins de quinze ans, sur une personne en situation de particulière vulnérabilité ou dépendance (âge, maladie, infirmité, handicap, grossesse, précarité économique ou sociale).Le harcèlement peut également s’effectuer à distance. Les appels téléphoniques malveillants ou répétés, la diffusion publique de photos ou d’enregistrement audiovisuels « portant atteinte à la vie privée » sans le consentement de la personne apparaissant sur ces photos et vidéos relèvent du harcèlement et sont punis par la loi. Un an d’emprisonnement et jusqu’à 45 000 euros d’amende pour le harcèlement téléphonique (art. 222-16 du Code pénal) et les atteintes à l’intimité de la vie privée (art. 226-1 à 226-7 du Code pénal).

Quelques chiffres

Source : Rapport du Haut Conseil à l’Égalité 202486% des femmes ont vécu une situation sexiste.58% déclarent qu’elles ont déjà renoncé à sortir faire des activités seules.43% d’entre elles ont censuré leurs propos par crainte de la réaction des hommes.Au total, 9 femmes sur 10 ont déjà renoncé à des actions ou modifié leur comportement pour ne pas être victimes de sexisme.62% des filles de 15-24 ans estiment ne pas avoir été éduquées de la même façon que leurs frères2/3 des personnes interrogées déclarent n’avoir jamais reçu de cours d’éducation à la vie affective et sexuelle.88% des vidéos sur YouTube comprennent au moins un stéréotype masculin associé à des valeurs viriles et à un climat de violence.42% des vidéos dites humoristiques sur TikTok contiennent des représentations dégradantes et humiliantes pour les femmes.

Citations….Atelier

Le sexisme dans la vie quotidienne :

Trouvez-vous que l’espace public est différemment investi par les femmes et par les hommesPensez-vous que certains lieux ne sont pas « sûrs » pour les femmes ? Lesquels et que peut-il s’y passer ? Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour éviter cela ?Pensez-vous que les femmes et les hommes sont traités différemment ? Donnez quelques exemples. Pourquoi à votre avis ?

Le sexisme ordinaire

Y en a-t-il parmi vous qui ont déjà moqué une fille/femme pour son apparence ?

Qui ont déjà adressé des remarques blessantes sur son physique ?

Qui ont déjà injurié une fille/femme en la traitant ?

Chez vous, est-ce que les tâches ménagères sont équitablement partagées entre vous et votre conjointe ? Qui en fait plus ? Pourquoi selon vous ?

À quelles tâches ménagères participez-vous à la maison ?

(problématique de « l’aide » que donneraient les hommes et les garçons : il ne s’agit pas d’aider, mais de participer)

Quel est le lien entre le fait que les femmes en font davantage que les hommes à la maison et le fait qu’elles subissent des remarques sexistes ou des violences ?

(notion de continuum sexiste : il n’y a qu’une différence de degré, pas de nature, entre ces deux ordres de phénomènes. Considérer que c’est dans la nature des femmes que de s’occuper de la maison et considérer que leur corps est « à disposition » sexuellement, dans les deux cas, c’est faire preuve de sexisme.)

Se faire beau

De quoi parle-t-on ?

Durant les années collèges, filles et garçons traversent les étapes de la puberté.

Leurs corps se transforment en se sexuant. Cette sexuation est synonyme, pour les filles spécifiquement, de sexualisation. Elles se trouvent alors soudainement placées sous les regards qui objectivent leur corps, le réduisant à sa nouvelle fonction sexuelle.

Mais ce sont aussi des années durant lesquelles l’apparence devient centrale dans la définition de soi. La plus ou moins grande conformité à la mode et aux normes de beauté trace des lignes qui séparent celles et ceux qui sont « stylé·es » et « populaires » de tous les autres. Les réseaux sociaux prescrivent les normes dominantes et diffusent où l’idéologie mensongère selon laquelle toute personne peut devenir « la meilleure version de soi-même » et souscrire aux idéaux esthétiques.

Des notions-clés

Sexuation/sexualisation : l’apparition des marqueurs de la sexuation se produit différemment pour les filles que pour les garçons. Chez elles, elle est immédiatement visible (les seins poussent, les formes s’arrondissent, les règles surviennent), chez eux, elle se fait plus discrète (les poils prolifèrent, mais sous les vêtements, les testicules se développent « en secret », seule la mue de la voix indique peut-être le changement d’état). Pour les filles, cela s’accompagne d’une immédiate sexualisation, c’est-à-dire d’un changement du regard porté sur elles qui les considère désormais comme des corps sexuels « disponibles ». Le fait que la majorité sexuelle soit fixée à 15 ans témoigne de cette précoce assignation à la disponibilité sexuelle. Les garçons ne subissent rien de tel.

Pédocriminalité : les personnes qui ont une attirance sexuelle pour les enfants et les adolescent·es ne sont pas des « pédophiles » (qui aiment les enfants), mais de potentiels «pédocriminels».

Quelques chiffres

Chaque années 165 000 mineur·es de moins de 15 ans subissent une agression sexuelle ou un viol [pour la distinction, voir le livret « Violences »].

Tout comportement en lien avec l’activité sexuelle qui concerne un mineur de moins de 15 ans est automatiquement classé comme une agression sexuelle. Les peines peuvent aller jusqu’à dix ans de prison et 150 000 euros d’amende.

Si l’auteur de l’agression et la victime ont été mises en contact par Internet, cela constitue un élément aggravant, avec des peines plus importantes.

Citations

" A travers la discipline exigeante et normalisatrice de la diète du maquillage ou de l'habillement nous continuons de mémoriser sur nos corps le sentiment et la

conviction du manque de l'insuffisance, de n'être jamais assez bien. "

(Susan Bordo - 1993)

" J’ai des copines qui étaient a priori très belles… mais qui était très moches parce qu’elles étaient jamais assez belles. Elles se voyaient pas belles. Et ça c'est terrible comment ça abîme... Par contre, j'ai des copines qui étaient absolument libres de ce qu’elles sont mais là c'est d'une beauté…"

" On attire pas l'attention des gens comme ça... Maintenant dans la rue on voit des

femmes carrément habillées… presqu’en culotte… On voit tout quoi… Un homme ça reste toujours un homme. "

Atelier

La liberté de s’habiller comme on veut

Pensez-vous que certains vêtements devraient être interdits dans l'espace public ?

Lesquels et pourquoi ?

Pourquoi les femmes devraient-elles cacher certaines parties de leur corps ? Le problème n’est-il pas plutôt celui du regard qui se pose sur elles ?

Pensez-vous que les hommes peuvent porter des jupes ? Et se mettre du vernis à ongles ? Pourquoi cela vous choque ?

La pression de la « belle apparence »

Quelles sont les personnes qui vous inspirent au niveau de leur apparence ? Qu’est-ce que vous aimez chez elles ?

Pourquoi les femmes peuvent-elles parfois ressentir une pression à paraître belle ? D’où vient-elle ? Et vous les hommes, ressentez-vous une pression sur votre apparence, à être musclé par exemple ?

Quelle importance a pour vous votre apparence ? (sur une échelle de 1 à 10)

Est-ce qu’on se coiffe et qu’on s’habille pour les autres ou pour soi ?

Est-ce que vous vous comparez souvent aux autres ?

Ressources

Christine Van Geen, Allumeuses. Genèse d’un mythe, Paris, Seuil, 2024.

Camille Froidevaux-Metterie, Seins. En quête d’une libération, Paris, Anamosa, 2018 (Points 2022).

Le genre et LGBTQI

De quoi parle-t-on ?

Être femme ou homme, cela passe d’abord par le physique et des processus physiologiques spécifiques. Chez les femmes, les règles sont le marqueur de leur condition féminine : elles disent mensuellement qu’elles sont en capacité de procréer. Mais les règles restent négativement connotées, on les associe communément à la souillure et à l’impureté, on impose de les dissimuler et de les taire. Cela génère souvent chez les femmes un sentiment de honte et chez les homme des réticences à en parler.

Être femme ou homme, c’est aussi un fait culturel et socialement construit. Au cours de la socialisation genrée, les enfants apprennent à adopter les comportements conformes à ce que la société identifie comme féminin ou masculin. C’est ce que recouvre la notion de genre. Ce que cela implique, pour les enfants et les adolescent·es, c’est un ensemble d’attentes et même d’injonctions relatives à leur apparence et à leurs comportements. Quand les codes genrés sont survalorisés, comme c’est le cas à l’adolescence, ils se transforment en modèles caricaturaux, virilité d’un côté, féminité hyper sexualisée de l’autre. Ce peut être alors difficile pour les femmes et les hommes d’y souscrire

Depuis quelques années, on assiste à une expansion et à une visibilisation croissante des revendications des personnes LGBTQI (pour Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Queer, Intersexuées).

Il s’agit de personnes qui, pour des raisons liées à leur genre ou à leur orientations sexuelle, sortent du cadre binaire féminin/maculin et souhaitent se libérer des injonctions hétéronormées (à l’hétérosexualité, à la conjugalité et/ou à la maternité obligatoires).

Chez les jeunes, cela se traduit par une aspiration de plus en plus répandue à la fluidité des genres et des identités. Il ne s’agit pas d’une « épidémie », mais d’un mouvement devenu non seulement visible, mais aussi légitime, qui s’enracine dans les théorisation des notions de genre et de queer (cf. ci-dessous).

Les personnes LGBTQI subissent des discriminations et des violences au quotidien, et ce en dépit d’une certain nombre d’évolutions législatives (pacte civil de solidarité PACS en 1999, ouverture aux couples de même sexe du mariage et de l'adoption en 2013, ouverture des protocoles de procréation médicalement assistée PMA aux femmes lesbiennes en 2022). La défense de leurs droits s’inscrit dans l’horizon global de la lutte contre les discriminations sur des critères physiques.

Des notions-clés

Genre : renvoie au processus par lequel un enfant né de sexe féminin ou masculin devient femme ou homme par l’apprentissage et l’intériorisation des comportements et modes de pensée associés à son sexe de naissance. La notion désigne une construction sociale et implique donc que l’on puisse déconstruire les codes genrés.

Virilité : ensemble de normes définissant une version caricaturale du masculin. Valorisation de la force jusqu’à encourager la violence, exigence de la performance jusqu’à nier les faiblesses, exaltation de la conquête jusqu’à valider la domination.

Féminité : ensemble de normes définissant une version caricaturale du féminin. Valorisation de la beauté jusqu’à en faire une obsession quotidienne, minoration de l’accomplissement social jusqu’à prescrire l’idéal domestique, exigence de disponibilité sexuelle jusqu’à nier le consentement.

Queer : Le mot signifie étrange en anglais. Il recouvre l’idée que ce n’est pas seulement le genre qui est construit, mais également le sexe et les sexualités. Il existe ainsi une pluralité d’options sexuées, genrées et sexuelles, qui viennent introduire du « trouble dans le genre » (selon l’expression de la philosophe Judith Butler qui a thérorisé la notion dans les années 1990). Le genre est quelque chose que l’on performe, par une mise en scène de soi qui est aussi affirmation de sa singularité. Le mouvement queer qui s’est développé sur cette base revendique la reconnaissance de la diversité des modalités d’expression de son sexe, de son genre et/ou de sa sexualité. Aujourd’hui, l’une de ses expressions les plus connues est le mouvement drag dans lequel des personnes queer, souvent trans, performent de façon très théâtralisée leur genre choisi (cf. l’émission Drag Race France).

Trans : les trans sont des personnes qui ne se reconnaissent pas dans la catégorie de sexe qui leur a été assignée à la naissance, fille ou garçon, et qui entreprennent de changer de genre au gré d’un parcours de transition. Celui-ci ne renvoie pas nécessairement à des opérations chrirugicales sur les organes génitaux, celles-ci sont même rares. Le plus important, pour ces personnes, est de se présenter aux yeux du monde pour les femmes et les hommes qu’elles et ils se sentent depuis l’enfance : habillement, apparence, voix, tous ces signes extérieurs sont travaillés pour correspondre au genre éprouvé. Cela passe généralement par des traitements hormonaux, parfois par des opérations esthétiques visant à féminiser ou masculiniser le visage. Enfin, les personnes trans aspirent à un changement d’état civil qui entérinera leur nouvelle identité avec le changement de la mention du « sexe » et le changement du prénom. Il leur faut pour cela fournir à la justice les preuves qu’elles se présentent bien publiquement comme appartenant au sexe revendiqué. La procédure est gratuite, mais souvent longue (plusieurs mois, voire années).

Intersexuation : Autrefois appelée hermaphrodisme, l’intersexuation concerne les personnes qui présentent un ensemble complexe de variations physiologiques, hormonales ou génétiques qui ne se laissent pas classer selon la binarité des sexes femme/homme. L’intersexuation ne se définit pas « comme un mélange mythologique du féminin et du masculin, mais comme un sexe atypique » (Michal Raz, Intersexes : du pouvoir médical à l’autodétermination, Le cavalier bleu, 2023). On estime que 1% à 2% des enfants naissent avec des caractéristiques intersexuelles. Longtemps, on imposait à leurs parents que ces nourrissons subissent des opérations de réassignation sexuée. Aujourd’hui, les personnes intersexes réclament le droit à la reconnaissance de leur identité spécifique et la lutte contre les discriminations et violences qu’elles endurent.

Quelques chiffres

70% des hommes pensent qu’un homme doit assurer la sécurité financière de sa famille pour être respecté (mais aussi 63% des femmes), 31% pensent qu’il faut savoir se battre.

78% des femmes pensent que, pour correspondre à ce qu’on attend d’elles, il faut qu’elles soient sérieuses, et 60% qu’elles soient discrètes.

58% des jeunes femmes de 25-34 ans pensent qu’une femme doit faire passer sa famille avant sa carrière professionnelle (contre 46% pour la moyenne des femmes).

58% des femmes ont déjà renoncé à faire des activités seules, 44% font attention à ne pas parler trop fort, 43% ont censuré leurs propos par crainte de la réaction des hommes.

Dans les vidéos accessibles sur les plateformes (YouTube, Instagram et TikTok), les personnages principaux masculins sont surreprésentés (84%) et se montrent plus actifs (82%) que les personnages principaux féminins (53%) qui sont moins actifs (53%) et souvent représentés dans un cadre domestique.

92% des vidéos présentent des éléments physiques stéréotypés pour les personnages féminins (robes, motifs fleuris, paillettes, bijoux, etc.) et masculins (habits unis, cheveux courts, muscles, uniformes, etc.).

Selon une étude IFOP, en 2019, 85% des personnes interrogées (contre 24% en 1975) déclarent considérer l'homosexualité comme une manière de vivre sa sexualité comme une autre.

Quelques 1 400 cas de discriminations et de violences à l’égard des personnes LGBTQI ont été signalés en 2023, qui ne représentent qu’une infime partie de celles qui sont vécues chaque jour par les personnes concernées (Rapport sur les LGBTIphobies 2024 SOShomophobie).

13% des personnes LGBTQI évoquent un vécu douloureux et un mal-être permanent.

85% des cas de LGBTIphobie en ligne (qui représentent 21% du total) sont publics.

38% des LGBTI de moins de 25 ans ont vécu des agressions en lien avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre au cours des dix dernières années et plus de 60% des enfants homosexuel·le·s et 82% des enfants trans ou intersexes ont eu une expérience scolaire négative du fait de leur identité de genre ou de leur sexualité (Ifop-Fondation Jean-Jaurès-Dilcrah, juin 2018).

Citations

"Pour moi, être une femme ou être un homme ça n'a pas de sens particulier, à part le fait de jouer un certain rôle, un certain script qu'on connaît.»

" Quand j'avais 18-20 ans, je me demandais « Est-ce que j'aurais pas dû être une fille ?... » J'étais le quatrième garçon d'une fratrie, mes parents ils auraient sûrement eu envie d'avoir une fille au bout de quatre quand même, et je trouvais ça sympa d'être une fille… mais bon il était absolument pas question ni d'homosexualité et de trucs comme ça c'était improbable quoi… alors qu’aujourd'hui ça a l'air tout à fait évident, même sans forcément changer de sexe ou de trucs comme ça, mais d'assumer que le genre et pas quelque chose de définitif."

Atelier

Repérer le féminin et le masculin :

Quels sont les signaux physiques qui montrent qu’une personne est une femme ?

Un homme ?

Quels types de comportements sont typiques des hommes dans l’espace public ? (parler fort, se bagarrer, prendre de la place dans l’espace, comme écarter les jambes dans les transports en commun)

Qu’est-ce que ces comportements disent de ce que c’est d’être un homme ?

Comment les femmes doivent-elles se comporter en public ? (être discrète, contenir leurs gestes, marcher vite)

Déconstruire les activités genrés :

Quels sont les sports typiquement masculins ? Et typiquement féminins ?

Est-ce que l’on peut imaginer des femmes faire du rugby ou de la boxe et des hommes de la danse classique ou de la natation synchronisée ?

À quels jeux vidéos jouent les hommes ? Et les femmes ? Que pensez-vous des différences dans les contenus et les histoires racontées ?

Ressources

Les mecs à la salle, muscler son haltère ego

2 courts-métrages contre l'homophobie

Pauline https://www.youtube.com/watch?v=zCZBBXcHQ-o&list=PL14B7FCF60A9E8141&index=2

En colo https://www.youtube.com/watch?v=wne_X11DUGc&list=PL14B7FCF60A9E8141&index=5

Les hommes et le féminisme

Le texte féministe

bell hooks (Gloria Jean Watkins, connue sous son nom de plume bell hooks est née le 25 septembre 1952 à Hopkinsville (Kentucky) et morte le 15 décembre 2021 à Berea (Kentucky), est une intellectuelle universitaire et militante américaine, théoricienne du black feminism.

Elle s'intéresse particulièrement aux relations qui existent entre race, classe et genre, et à la production et la perpétuation des systèmes d'oppression et de domination fondés sur ces catégories.

"Les féministes visionnaires ont toujours su qu'il était nécessaire de convertir les hommes. Nous savons que même si toutes les femmes du monde entier deviennent toutes féministes, mais que les hommes restent sexistes, notre vie s'en trouverait toujours diminuée. La guerre des genres serait toujours la norme. Les militantes féministes qui refusent d'accepter les hommes comme camarades de lutte ont malencontreusement contribué à la méfiance et au dédain du public envers le féminisme. Ces militantes craignent de manière totalement irrationnelle, que tout avantage tiré par les hommes qui participent au combat féministe, soit une perte pour les femmes. Et parfois, les femmes qui détestent les hommes préfèrent empêcher l'évolution du féminisme plutôt que d'affronter les problèmes qu'elles ont avec eux. Il est urgent que les hommes prennent la bannière du féminisme et contestent le patriarcat. La sauvegarde et la poursuite de la vie sur cette planète exigent la conversion des hommes au féminisme."

(bell hooks, 1968)

De quoi parle-t-on ?

Tout au long de l’histoire, les femmes ont été réduites à leur corps dans ses fonctions sexuelle et procréatrice par le système patriarcal (voir notions-clés). Elles ont été de ce fait assignées à la sphère domestique et exclues de la vie politique. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque qu’est instauré un suffrage universel exclusivement masculin, les premières voix s’élèvent pour réclamer que les femmes soient des citoyennes comme les autres. C’est la Première vague féministe dont les combats ciblent les droits civils (à l’éducation et au travail) et politiques (de vote et d’éligibilité), lesquels seront progressivement accordées dans la première moitié du XXe siècle dans la plupart des démcoraties occidentales.

Mais que les femmes soient devenues des électrices n’a rien changé au fait qu’elles restent définies par leur rôle maternel et enfermées au foyer. C’est à la source du problème que les militantes de la Deuxième vague s’attaquent dans les années 1970. Le combat pour le droit à disposer de leurs corps les conduit à obtenir les droits reproductifs (contraception en 1967 et avortement en 1974) qui vont permettre aux femmes de maîtriser leur capacité procréatrice, c’est-à-dire de choisir le moment de leurs grossesses, voire de ne pas avoir d’enfants du tout.

Cela leur permet d’investir massivement le monde du travail, dans les années 1980, 1990 et 2000. Les revendications concernent alors surtout l’égalité salariale, la conciliation des vies familiale et professionnelle, le plafond de verre qui les empêche d’accéder aux postes supérieurs.

Au début des années 2010, une nouvelle génération de féministes réinvestit les sujets corporels et enclenche une formidable dynamique de réappropriation et de libération du corps dans toutes ses dimensions, jusqu’aux plus intimes (règles, grossesse, sexualité). C’est dans cet élan que le mouvement de dénonciation des violences sexistes et sexuelles se déploie autour du hashtag #metoo à l’automne 2017.

En s’emparant du plus intime de nos vies, les féministes visent le socle même du système patriarcal, la réduction des femmes à leurs corps-objets, et affirment leur droit à devenir des corps-sujets.

Des notions-clés

Patriarcat : Depuis l’Antiquité grecque, les femmes sont définies au regard de leurs fonctions corporelles : la sexualité et la maternité. Assignées à leur destin d’épouses et de mères, elles doivent demeurer cantonnées dans la sphère domestique. Cette condition inférieure “par essence” fonde l’organisation des sociétés occidentales selon une logique hiérarchique qui traversera toute l’histoire jusqu’à aujourd’hui : d’un côté la sphère privée-féminine-inférieure, de l’autre, la sphère sociale-masculine-supérieure. C’est ainsi que le système patriarcal s’est imposé comme un ordre du monde privant les femmes de toute autonomie et les plaçant sous la domination des hommes.

Masculinisme : Idéologie portées par des hommes qui prétendent qu’ils souffrent d’une crise identitaire parce que les femmes en général, et les féministes en particulier, dominent ou veulent dominer la société et ses institutions. De plus en plus de jeunes hommes adhèrent à ces idées qui sont nourries par des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Quelques dates et chiffres

-

En 1971, un collectif de femmes célèbres et anonymes signent le « Manifeste des 343 » dans lequel elles revendiquent publiquement avoir subi un avortement (depuis une loi de 1942, celui-ci est considéré comme un crime passible de la peine de mort). En 1972, lors du Procès de Bobigny, l’avocate Gisèle Halimi obtient la relaxe pour Marie-Claire, une jeune fille ayant avorté après un viol. En décembre 1974, Simone Veil défend la dépénalisation de l’avortement devant une Assemblée nationale qui ne compte que neuf femmes. Après des débats houleux, la loi est votée. Elle reconnaît aux femmes le droit de décider d’interrompre une grossesse, mais elle ne prévoit pas le remboursement de l’avortement par la Sécurité sociale (instauré par la loi Roudy de 1982) et instaure une clause de conscience permettant aux médecins de refuser de le pratiquer (toujours en vigueur).

-

En juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit à l’avortement qui était garanti dans tout le pays depuis 1973. Dans les mois qui ont suivi, plus d’une vingtaine d’États ont voté des textes restreignant, voire interdisant, le droit à l’avortement. Aujourd’hui, près de la moitié des Américaines, et notamment les plus pauvres, celles qui ne peuvent se payer le voyage dans un autre État, sont privées du droit de choisir d’avoir un enfant ou pas.

-

On est passé de moins de 50% des femmes qui travaillaient dans les années 1960 à près de 70% aujourd’hui (83% des 25-49 ans).

-

Aujourd’hui, le revenu salarial des femmes reste inférieur de 22% à celui des hommes. Cet écart s’explique d’abord par une différence de durée de travail (27% des femmes exercent un emploi à temps partiel contre 8% des hommes), ensuite par leur sur-représentation dans des métiers peu qualifiées et donc mal rémunérés, notamment dans le secteur du soin (87% du personnel infirmier est féminin, tout comme 77% des professions intermédiaires de la santé et du médical, 70% des agents d’entretien sont des femmes), et enfin par le fait que leurs carrières sont hachées par les maternités (81% des mères en couple travaillent contre 96% des hommes).

-

43 % des 18-24 ans se déclarent féministes en France. C’est à peine plus que la moyenne tous âges confondus, qui se situe à 40 %.

-

94% des jeunes femmes considèrent qu’il est difficile d’être une femme dans la société actuelle, une progression de 14% par rapport à 2024 (rapport du HCE 2025). 45% des jeunes hommes considèrent qu’il est aujourd’hui difficile d’être un homme dans la société (+ 19 points chez les 15-24 ans en deux ans). 67% estiment qu’un homme doit faire du sport, 53% qu’il doit savoir se battre et 46% qu’il ne doit pas montrer ses émotions.

Citations

-

“Il y a deux catégories de mecs féministes. Je dirais qu'il y a les mecs qui qui sont assez radicaux sur le féminisme et tout ça, qui reprennent le discours de féminisme, mais qui pour moi ne sont pas du tout légitimes, dans le sens où ils ne savent pas ce que c'est qu'être une femme et ils ne le seront jamais. Ils peuvent en apprendre, ils peuvent lire des bouquins, ils peuvent, voilà, peuvent discuter, peuvent aller dans les cercles, voir même plus ou moins politisés, tout ça de féminisme, mais ils ne seront jamais femmes. Donc quelque part, non. Je les ceux-là, je je suis, on va dire, un peu dubitative. Par contre, il y a la deuxième catégorie, de tous de tous ceux qu'ont qui ne se voient pas, qui ne s'entendent pas. Parce qu'ils n'ont pas forcément la voix là-dessus, mais qui essaient de prendre en compte les femmes, leurs besoins, qui essaient de les écouter, qui essaient de s'adapter, sans le dire. Ceux-là pour moi sont les vrais féministes."

-

“C'est vrai que c'est plus compliqué pour les gamins qui ont, qui ont été élevés dans un un cliché, entre guillemets. On leur a dit : "Ouais, c'est comme ça, faut traiter la femme comme une merde, continue." Là, ça va être dur, ils vont prendre plein la tête. Mais par contre, pour un gamin normalement, bien bien équilibré, ben il comprend que que voilà, notre société évolue, que on est en recherche d'un d'un équilibre et que c'est pour le bien de tout le monde, quoi.”.

-

“On sort quand même d'une période, d'une longue période, où c'était les hommes qui dirigeaient tout. Maintenant on commence à avoir des femmes qui ... (dirige), on en a bien besoin"

Un homme peut-il être féministe ?

Pendant longtemps, les hommes ont pu considérer que le féminisme était une affaire de (bonnes) femmes ; ils ne peuvent plus aujourd’hui ignorer qu’ils sont concernés, car il est question de leurs relations avec elles, de leur sexualité, de leur sexisme, de leur violence.

Leur prise de conscience passe d’abord par le fait d’accepter de se renseigner et de comprendre ce qu’est le féminisme. Car c’est en connaissant l’origine de la domination patriarcale, et en prenant la mesure de l’intensité de ses mécanismes, que l’on peut ensuite réfléchir aux façons de les enrayer et participer aux combats féministes.

Être féministe, quand on est un homme, c’est :

- refuser de jouer le jeu de la domination masculine et reconnaître l’égalité de tous les individus, sans aucune distinction de sexe, de genre ou de sexualité ;

- lutter pour se débarrasser des injonctions à la puissance et des réflexes de violence, refuser par exemple de continuer à regarder de la pornographie ou intervenir quand un pote fait une remarque sexiste ;

- écouter quand une femme parle, accorder de la valeur à ce qu’elle dit, et croire ce qu’elle révèle des violences qu’elle a subies ;

- assumer des tâches domestiques sans attendre d’être sollicité, accepter de faire passer les projets de sa partenaire avant les siens ;

- se renseigner par soi-même et faire ensuite de la pédagogie féministe à destination des autres hommes.

Être féministe, quand on est un homme, c’est considérer que notre société est structurée selon une logique hiérarchique qui joue au détriment des femmes et qui confère des privilèges aux hommes. C’est œuvrer à renverser cette logique en contribuant à des décisions qui favorisent l’égalité réelle, dans la vie privée comme dans la vie sociale et professionnelle. Le féminisme n’est pas un mouvement contre les hommes, il est une dynamique de libération des femmes.

Atelier

-

Dans la vidéo, un homme pense qu'il y a deux types de mecs féministes : ceux qui parlent beaucoup mais n'agissent pas, et ceux qui agissent sans le dire. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que les actes sont plus importants que les mots ?

-

Est-ce que vous pensez qu'un homme peut vraiment être féministe ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?

-

Le texte de bell hooks dit que les hommes doivent "contester le patriarcat". À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie quotidienne, dans vos groupes d'amis, ou dans votre famille ?

-

L'un des intervenants dit qu'il a du mal à participer aux "combats féministes". Qu'est-ce que ce mot "combat" vous évoque ? Y a-t-il d'autres façons de s'engager pour l'égalité que de se "battre" ?

-

Comment pouvez-vous être un bon allié pour vos amies ou les filles autour de vous ? Donnez des exemples concrets.

-

Un homme dans la vidéo explique qu'il espère que le féminisme sera "naturel" pour la prochaine génération. Comment, à votre avis, peut-on s'assurer que ça devienne naturel ?

-

C'est quoi un stéréotype de genre ? Pouvez-vous en donner des exemples que vous voyez dans les films, les séries ou sur les réseaux sociaux ?

-

Le patriarcat n'affecte pas seulement les filles. Comment les garçons sont-ils aussi touchés par les stéréotypes ou les attentes de la société ? Par exemple, sur la façon de se comporter, de s'habiller ou d'exprimer leurs émotions ?

Ressources

-

Aurélia Blanc, Tu seras un homme féministe mon fils, Marabout, 2024 (https://www.marabout.com/livre/tu-seras-un-homme-feministe-mon-fils-le-best-seller-mis-jour-et-enrichi-9782501180559/)

-

Guillaume Daudin, Stéphane Jourdain, L’arnaque des nouveaux pères, Glénat, 2024 (https://www.glenat.com/glenat-bd/larnaque-des-nouveaux-peres-9782344060186/).

-

Camille Froidevaux-Metterie, Être féministe, pour quoi faire ?, La Martinière, ALT (collection pour les 15-25 ans), 2023 (https://www.editionsdelamartiniere.fr/livres/etre-feministe-pour-quoi-faire-collection-alt/).

-

Stéphanie Lamy, La terreur masculiniste, Éditions du détour, 2024 (https://editionsdudetour.com/index.php/les-livres/la-terreur-masculiniste/).